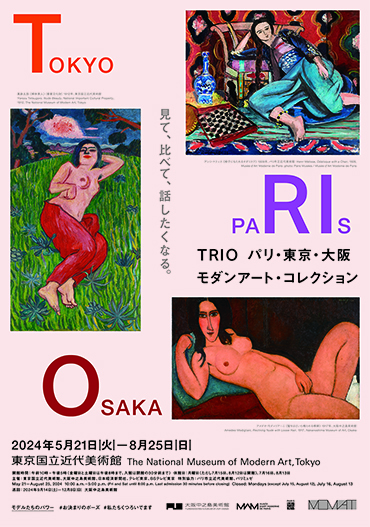

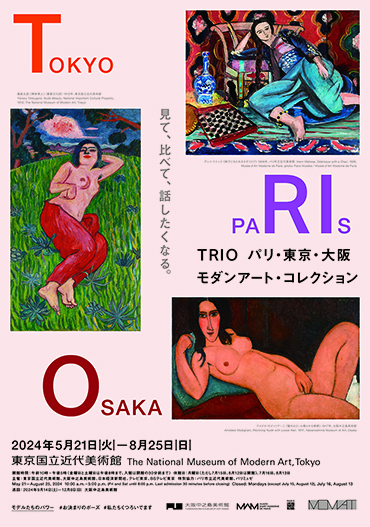

飯田橋・九段・市ヶ谷・北の丸 イベント TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション

【終了しました。】

INFORMATION基本情報

| 会場 | 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー |

|---|---|

| 会期 | 2024年5月21日(火)〜 2024年8月25日(日) ※一部作品は展示替えがあります |

| 休館日 | 月曜日(ただし7月15日、8月12日は開館)、7月16日(火)、8月13日(火) |

| 開館時間 | 10:00-17:00(金曜・土曜は10:00-20:00) 入場は閉館の30分前まで |

| 観覧料 | 一般 2,200円(2,000円) 大学生 1,200円(1,000円) 高校生 700円(500円) ( )内は20名以上の団体料金、ならびに前売券料金(販売期間:3月25日~5月20日)。いずれも消費税込。 中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等を 提示ください。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は、学生証・職員証の提示により団体料金でご鑑賞いただけます。 本展の観覧料で入館当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」(4-2F)、コレクションによる小企画「新収蔵&特別公開|ジェルメーヌ・リシエ《蟻》|インターナショナル編」(2F ギャラリー4)もご覧いただけます。 |

| 主催 | 東京国立近代美術館、大阪中之島美術館、日本経済新聞社、テレビ東京、BSテレビ東京 |

| 特別協力 | パリ市立近代美術館、パリミュゼ |

| 協賛 | SOMPOホールディングス、ダイキン工業、三井住友銀行、三井不動産、ライブアートブックス |

| 協力 | 日本航空 |

| 巡回 | 大阪中之島美術館 4階展示室 2024年9月14日(土)~12月8日(日) |

| 展示会公式サイト | https://art.nikkei.com/trio/ |

見て、比べて、話したくなる。

主な展示作品

各トリオのテーマと#(ハッシュタグ)は、3つの作品を見て、比べて、誰かと話したくなるヒントになっています。

モデルたちのパワー

#お決まりのポーズ #私たちくつろいでます

《椅子にもたれるオダリスク》1928年

パリ市立近代美術館

photo: Paris Musées/Musée d’Art Moderne de Paris

(トリオ、テーマ<モデルたちのパワー>より)

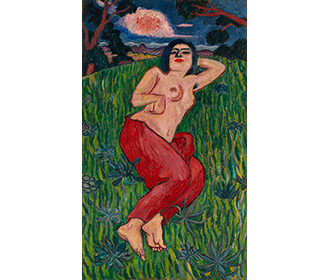

《裸体美人》(重要文化財)1912年

東京国立近代美術館

(トリオ、テーマ<モデルたちのパワー>より)

展示期間:5月21日(火)~7月21日(日)/ 8月9日(金)~8月25日(日)

※7月23日(火)〜8月8日(木)の期間は萬鉄五郎《ほお杖の人》を展示

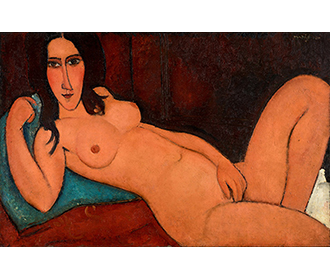

《髪をほどいた横たわる裸婦》1917年

大阪中之島美術館

(トリオ、テーマ<モデルたちのパワー>より)

大胆にくつろいだポーズで、思い思いに寝そべるモデルたち。西洋絵画の歴史の中で脈々と続いてきた横たわる女性像は、理想美を体現し、男性に見られる対象として、しばしば無防備な姿で描かれてきました。しかし、挑発するようにこちらを見つめるモディリアーニの裸婦、寝ころんでこちらを見おろす萬の裸体美人、そして見られることをまるで意識していないようなマティスのオダリスクには、見る者の視線を跳ね返し、彼女たちそれぞれの美を誇るようなパワーがみなぎっています。

空想の庭

#メルヘンガーデンズ #植物好き

《家と庭》1915年

パリ市立近代美術館 photo: Paris Musées/Musée d’Art Moderne de Paris

(トリオ、テーマ<空想の庭>より)

《椿と仔山羊》1916年

東京国立近代美術館

(トリオ、テーマ<空想の庭>より)

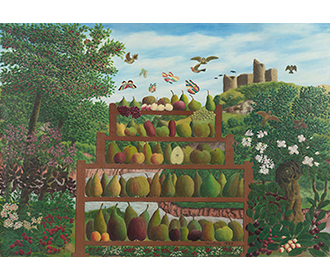

《果物棚》1950年

大阪中之島美術館

(トリオ、テーマ<空想の庭>より)

いずれも植物が画面全体を覆っていますが、実は3人の画家たちはみな植物に深いゆかりがあります。植物園の近くに住み、動植物をモチーフにしたテキスタイルデザインを数多く手がけたデュフィ、草花を愛した父の影響でかつて植物学者を志したことのあった辻永、そして独学で画家になる前に園芸業を営んでいたボーシャン。彼らはそれぞれが好んだ草花や果物、動物をリズミカルに画面に配置しながら、自由にイマジネーションを羽ばたかせ、絵の中にしか存在しない空想の庭とでも呼ぶべき世界を作り出しています。草花で埋め尽くされた装飾的な画面は、どこか幻想的な雰囲気に包まれ、花や果物の香りが匂い立つようです。

現実と非現実のあわい

#名作へのオマージュ #ヒトなのかヒトでないのか

《ペレル通り2番地2の出会い》1946年

パリ市立近代美術館

photo: Paris Musées/Musée d’Art Moderne de Paris

(トリオ、テーマ<現実と非現実のあわい>より)

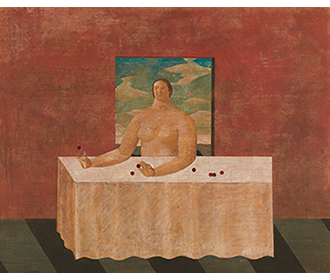

《室内楽》1980年

東京国立近代美術館

(トリオ、テーマ<現実と非現実のあわい>より)

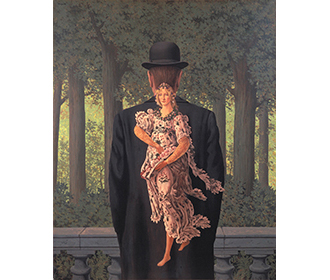

《レディ・メイドの花束》1957年

大阪中之島美術館

(トリオ、テーマ<現実と非現実のあわい>より)

このトリオは、いずれも過去の絵画を参照し、画家が自らの分身のような存在を描き込むことで、現実と非現実のあわいを出現させているという点で共通しています。ブローネルは、かつてアンリ・ルソーが住んだペレル通り2番地2に引っ越したことから、ルソーの《蛇使いの女》(1907年、オルセー美術館)に、自らが生み出した、巨大な頭部と2つの身体、6本の腕を持つ「コングロメロス」を登場させています。マグリットはしばしば描いた山高帽の男の背に、ボッティチェリの《春》(1482年頃、ウフィツィ美術館)の花の女神フローラを重ねました。ピエロ・デッラ・フランチェスカら初期ルネサンスのフレスコ画に魅せられた有元の絵画は、他の多くの作品にもみられる古典的な女性が中央に鎮座し、非現実的でありながら懐かしさを漂わせています。